К нам обращается все больше заказчиков с запросами на развитие своих руководителей в области управления изменениями и адаптивного мышления. По ощущениям (недаром же вырос запрос на эту тему), мир вступил в фазу трансформаций. И это отражается и на бизнесе компаний. Постараемся важныемоменты с точки зрения компетенций, требуемых от управленцев.

Время чтения: 15 минут

Управление изменениями: зачем это вам сейчас

Изменения сегодня — не разовый проект, который может пережить компания, а постоянный фон: рынки колеблются, правила игры меняются, поставщики и клиенты ведут себя иначе, чем вчера. В такой среде выигрывает не тот, кто «продавил» новый регламент, а тот, кто выстроил повторяемую способность переходить от текущего способа работы к новому без падения качества и доверия сотрудников и клиентов. Управление изменениями — это технология таких переходов. Она соединяет стратегию, психологию людей и точность исполнения.

Изменения сегодня — не разовый проект, который может пережить компания, а постоянный фон: рынки колеблются, правила игры меняются, поставщики и клиенты ведут себя иначе, чем вчера. В такой среде выигрывает не тот, кто «продавил» новый регламент, а тот, кто выстроил повторяемую способность переходить от текущего способа работы к новому без падения качества и доверия сотрудников и клиентов. Управление изменениями — это технология таких переходов. Она соединяет стратегию, психологию людей и точность исполнения.

Любое управленческое решение запускает цепочку последствий. Вы тянете за один рычаг, а через несколько недель или месяцев система отдаёт в другом месте. Ускорили выпуск новых функций — выросло число ошибок; сократили расходы на поддержку — люди стали обращаться повторно; внедрили новую систему учёта — сотрудники продолжили вести записи в тетрадях, потому что роли, правила и поощрения не изменились. Изменение без системного дизайна «учит» команду избегать следующего изменения.

Три признака, что пора перестраивать подход к изменениям:

- Много общих собраний и мало личных разговоров. На сцене звучат правильные лозунги, а в коридорах остаётся растерянность и недоверие.

- Цели отделов конфликтуют. Один отдел гонится за количеством, другой захлёбывается в переданном объёме и теряет качество.

- Нет «запаса прочности» и пробного запуска. Нововведение стартует поверх полной загрузки людей и сразу «на всех», а потом начинается выгорание и откат к старым привычкам.

Да и вообще, любое начинание, инициированное руководством, утыкается в тугое бездействие, пересуды или явное сопротивление сотрудников.

«Большая доля трансформаций не достигает заявленных эффектов» — Дж.Коттер. Leading Change (1996) и обзорные статьи в Harvard Business Review (2015–2021).

Причина неуспешности начинаний и трансформаций — сопротивление

Большинство моделей по управлению изменениями недаром вышло из психологической дисциплины. Ведь основной феномен, с которым работает менеджмент компаний – сопротивление. Анализ провальных проектов показывает, что причина неудачи кроется не столько в логике бизнес-плана, сколько в игнорировании человеческого фактора.

Исследования McKinsey подтверждают: до 70% организационных преобразований не достигают своих целей, и чаще всего причина — сильное сопротивление персонала.

Да, четкий и стройный план трансформации или изменения процедур может «зависнуть» на банальном сопротивлении исполнителей. И это психология!

Почему люди боятся перемен?

Вообще-то, сопротивление — это нормально. Любой оформившийся «организм» склонен поддерживать гомеостаз и комфортные условия внешней среды, к которым привык. Поэтому человеку (сотруднику) нормально испытывать сопротивление.

Сопротивление изменениям в организации — это не враг, которого нужно подавить, а скорее важный сигнал, что изменения затрагивают нечто значимое и, возможно, болезненное для сотрудника. Понимая, что именно стоит за сопротивлением, руководитель может перестать бороться с внешними проявлениями — такими, как отрицание или индифферентность — и начать работать с глубинными причинами. Зачастую, за этим всегда скрываются более глубокие, эмоциональные переживания и страхи.

Одной из главных причин является страх перед неизвестностью. Любые перемены связаны с утратой привычного комфорта и выходом из зоны определенности. Когда люди не до конца понимают, зачем нужны изменения и как они повлияют на их работу, возникает недостаток информации, который ведет к недоверию и отторжению. В условиях информационного вакуума сотрудники склонны додумывать худшие сценарии, что усиливает общий уровень недоверия к руководству.

Другим мощным фактором является ощущение потери контроля. Когда люди привыкли к определенному порядку работы, изменение требований воспринимается как угроза их автономии и возможности контролировать свою деятельность. Кроме того, сотрудники могут испытывать боязнь не справиться с новыми требованиями. Когда изменения требуют новых компетенций и навыков, возникает опасение, что их знаний будет недостаточно, что приводит к страху и растерянности. За этим страхом стоит вопрос: «Будет ли обучение?». Наконец, если нововведения противоречат личным ценностям или убеждениям, человек будет их отвергать, даже если с логической точки зрения они кажутся верными.

Таким образом, сопротивление — это не просто отказ, а многослойная эмоциональная и рациональная реакция, в основе которой лежат экзистенциальные страхи. Понимание этого позволяет руководителю перестать спрашивать «Почему они не хотят?», а задаться вопросом «Чего они боятся?». Этот фундаментальный сдвиг в мышлении и является первым шагом к успешному управлению изменениями

9 типичных ошибок менеджмента

Изменения редко «падают» из-за одной причины. Гораздо чаще это цепочка промахов, которые усиливают друг друга. Ниже — десять самых распространённых ошибок с пояснениями и примерами, которые встречаются в компаниях любого масштаба.

Короткий ввод. Ошибка в изменениях — это не «плохие люди», а просчёт в проектировании перехода. Хорошая новость: почти все эти ошибки можно предупредить заранее.

Вы объяснили выгоду для компании, но не ответили людям: что конкретно изменится в их работе и зачем им это.

Пример. «Новая система повысит выручку» — продавцу непонятно, почему он должен заносить больше данных и тратить на это время.

Как исправить. Для каждой роли — своя версия смысла и примеры «как будет завтра».

Формальные регламенты поменяли, а повседневные нормы остались прежними.

Пример. Пропагандируете сотрудничество, а на совещаниях по-прежнему караете за ошибки, а также разделяете подразделения в рамках достижения целей компании. Люди учатся молчать и не понимают, зачем им сотрудничать.

Как исправить. Выявите негласные правила и измените ритуалы: разбор ошибок без поиска виноватых, публичное поощрение за смелые пробы. Помимо этого формирование условий для выработки совместных решений и распределения ответственности.

Громкие презентации есть, тёплых разговоров один на один — нет.

Пример. После «общего старта» руководитель не обсудил с ключевыми сотрудниками их страхи и барьеры — работа застыла.

Как исправить. План личных встреч и «живых» вопросов-ответов с теми, кто критичен для успеха.

Опасения людей трактуют как вредительство и подавляют.

Пример. Сотрудник говорит: «Так мы потеряем качество», — его пытаются «заткнуть». Через месяц качество действительно падает.

Как исправить. Рассматривать возражения как сигналы риска. Собирать их, проверять, вносить изменения в план.

Старт «сразу на всю компанию» без проверки на маленьком участке.

Пример. Новые формы для клиентов ввели везде. Показатели просели, а повернуть назад сложно и дорого.

Как исправить. Отработать на одном регионе, одном магазине, одной смене. Сделать выводы. Лишь затем расширять.

Люди и так перегружены, а им добавляют учебу и новые обязанности.

Пример. В службе поддержки меняют сценарии разговоров в разгар сезонного пика — растёт число ошибок и недовольных клиентов.

Как исправить. Снять часть задач, ввести временные подмены, выбрать «тихое окно» или сузить зону пилота.

Считают количество совещаний, писем и тренингов, а не реальное изменение поведения.

Пример. «Провели десять обучений» — но люди по-прежнему работают по-старому.

Как исправить. Вводить наблюдаемые признаки нового поведения и итоговые результаты: «как именно изменились действия» и «что это дало».

После первых успехов в изменении/трансформации внимание руководства ослабевает, система откатывается в старое состояние.

Пример. Руководитель объявил победу, перестал появляться в теме — люди поняли, что можно «переждать».

Как исправить. Запланированная «видимость» лидера на всём пути до закрепления: личные решения, отметки прогресса, публичные разборы.

Процессы, показатели, поощрения не обновлены — новое держится на энтузиазме и быстро сходит на нет.

Пример. «Мы запустили» — но в должностных инструкциях по-прежнему старые правила, в премиях/KPI — старые акценты/приоритеты.

Как исправить. Заранее готовить пакет закрепления: обновлённые инструкции, понятные показатели, новые правила поощрения, план проверки через один, три и шесть месяцев.

Краткий вывод. Почти каждая «боль» изменений — это не чья-то лень, а пропущенный шаг в проектировании перехода. Планируйте личный смысл для сотрудников, пробный запуск, общий стол для решений, «запас прочности» и этап для закрепления поведения.

Что такое управление изменениями в организации

Это набор ролей, шагов и инструментов, который переводит людей к новому способу действия, а систему — к новым правилам, процессам и поощрениям так, чтобы «по-новому» стало «как принято». Успех измеряется не презентацией и не формальным «запуском», а повседневными решениями и привычками, укоренившимися в коллективе на уровне «а у нас так устроено (а как еще может быть иначе?)».

Одной из полезных идей, которые мы хотели бы продекларировать здесь – «выгоднее сформировать коллектив, привычный к изменениям, чем каждый раз осуществлять хотя и успешный, но уникальный проект трансформации компании». Кстати, здесь возникает тема «адаптивного мышления/интеллекта», по поводу которого у нас есть отдельная статья.

Четыре опоры любого изменения:

- Поведение. Какие конкретные действия должны измениться у ключевых ролей.

- Процессы. Обновлённые правила, последовательности шагов и точки принятия решения.

- Показатели. Итоговые результаты, наблюдаемые действия и ранние признаки успеха.

- Поощрения и последствия. За что хвалят, платят премии, повышают и что останавливают.

В рамках подготовки и реализации трансформации компании (или подразделения), руководителю полезно знать обладать «инструментарием», позволяющим сделать процесс более прогнозируемым и эффективным.

Роль среднего звена: почему всё решают «командиры на месте»

Средний менеджмент — начальники отделов, мастера, руководители смен, старшие специалисты — именно они превращают слова в повседневные действия. Без них любое изменение остаётся на бумаге.

Что им мешает

- Конфликт целей: сверху требуют «быстрее», а их оценивают «по безошибочности».

- Нехватка времени: помимо изменений у них полная операционная нагрузка.

- Страх за статус: «если всё поменяется, я потеряю влияние».

- Недостаток инструментов: нет готовых памяток, нет кого спросить.

Что помогает

- Прямой доступ к руководителю-спонсору/инициатору: быстрое снятие блокировок.

- Снижение операционного шума на время запуска: временные подмены, «тихие часы».

- Готовые комплекты: короткие сценарии разговоров, чек-листы, простые инструкции на рабочем месте.

- Наставник: опытный коллега на первые недели.

- Публичная поддержка: отмечаем их вклад в успех.

Примеры

- Производство. Мастеров освободили от части отчётности на месяц и дали готовые карточки новых операций. Ошибки на старте были минимальны, а запуск прошёл без лишнего напряжения.

- Сервисная компания. Старших операторов сделали наставниками: выделили часы для обучения и доплату. Люди охотнее осваивали новую схему, потому что учил «свой».

- Ритейл. Руководителям магазинов дали право на «малые решения» без долгих согласований (перестановка графиков, распределение задач). Это сняло ежедневные заторы и ускорило принятие нового порядка.

Краткий вывод. Инвестируйте в «середину»: снимайте противоречия в оценке, давайте ресурсы и инструменты, показывайте уважение к их опыту — и изменения поедут.

Модели управления изменениями

Наибольшую известность имеют несколько концепций, которые часто фигурируют в тренингах для руководителей. Кратко раскроем их суть и применимость:

Модель Коттера

Подход Джона Коттера предлагает восемь шагов: создать чувство срочности и необходимости изменений, собрать коалицию сторонников, сформулировать понятную картину будущего, доносить её до людей, убирать барьеры, добиваться ранних побед, расширять успех и закреплять изменения в повседневной работе.

Как приземлить:

- Срочность без страха. Покажите «цену бездействия» на конкретных данных, а не угрозами.

- Коалиция не по должностям, а по влиянию. Включите уважаемых людей «с поля», а не только руководителей.

- Ранние победы — настоящие. Это не отчёт и не плакат, а видимое улучшение в работе: клиент получил быстрее, качество не упало, сотрудникам стало проще работать.

- Закрепление. Обновите правила, порядок работ, показатели и поощрения. Публично отмечайте тех, кто стал работать по-новому.

Пример. В компании запустили новую схему обслуживания клиентов. Сначала на одном регионе добились того, что «первое обращение закрывается чаще», потом развернули практику на другие регионы. Только после этого обновили инструкции и систему премирования. Схема удержалась.

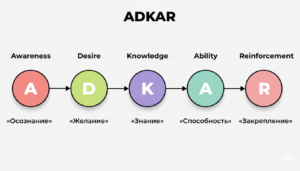

ADKAR

Модель ADKAR (основа — пять шагов готовности человека к переменам): Осознание смысла → Желание участвовать → Знание что и как делать → Способность реально выполнять → Подкрепление нового поведения.

Как использовать:

- Проведите короткие беседы с представителями ключевых ролей. Для каждой роли оцените буквы модели: где слабее всего?

- Под каждую «слабую букву» запланируйте действие.

- Недостаточно осознания — объясняем «почему сейчас» и «что будет, если не менять».

- Нет желания — работаем с потерями и выгодами для человека.

- Нехватка знаний — даём простые инструкции и примеры.

- Нет способности — даём время потренироваться под присмотром наставника.

- Нет подкрепления — меняем поощрения и правила, отмечаем успехи публично.

Пример. В отделе закупок все понимают «зачем», но не умеют работать в новой системе. Решение: серия коротких сессий «показ–повторение», дежурный наставник в первые две недели, простая памятка на рабочем месте. Способность выросла — сопротивление ушло.

Другие полезные концепции

- Переходы по Уильяму Бриджесу. Любое изменение — это «конец старого», «нейтральная зона», «начало нового». В «нейтральной зоне» людям нужна поддержка, ясные ориентиры и время на отработку.

- Модель SCARF (Дэвид Рок). Людям важны: статус, ясность правил, свобода действий, чувство «мы — команда», справедливость. Если что-то из этого нарушается, возникает сопротивление.

- Итерационный подход. Идём короткими шагами: маленький запуск — выводы — доработка — расширение. Это снижает риски и быстрее даёт результат.

Компетенции руководителя, осуществляющего изменения

Мы выделили несколько навыков, качеств и областей знаний, важных для руководителя, сопровождающего изменения:

- Знание основных концепций и моделей управления изменениями. Это позволяет руководителям совершать более осознанные и системные действия.

- Широкий кругозор и системное мышление (понимание взаимосвязей и многофакторности мира).

- Коммуникативная компетентность и навыки влияния:

- сензитивность и эмпатия;

- гибкость в поведении и установках;

- умение находить контакт с разными людьми (подчиненными, партнерами из смежных подразделений);

- навыки аргументации своей позиции;

- понимание многофакторности мотивации;

- ассертивность (умение осуществлять и парировать давление и манипуляции – да, именно в обе стороны).

- Навыки интервьюирования («снимать» профиль мотивации подчиненных, проводить диагностику компетенций кандидатов)

- Навыки наставничества и коучинга

- Умение принимать (быстро и не цепляясь за ранее принятые) решения.

- Навыки сторителлинга и публичных выступлений

- Навыки рефрейминга и работы со стрессом.

Как видите, многие из этих навыков вполне развиваемы в тренингах, деловых играх, круглых столах и сессиях, проводимых даже внутри компании. И это не заканчивается одной программой – это целый комплекс системного развития руководителей. Но…

Как проходит наш тренинг «Управление изменениями»

Как и многие провайдеры, мы проводим (и адаптируем под запрос) тренинг управления изменениями для руководителей и кадровых резервистов. Формат: 1-2 дня.

За это время участники:

- узнают ключевые модели управления изменениями;

- получают как минимум 5 готовых к применению шаблонов, покрывающих почти 80% случаев управления изменениями;

- дискутируют на тему возможности и особенностей инициации и сопровождения изменений в своих подразделениях и вырабатывают прообраз плана;

- осознают свою ответственность и возможности; получают готовые шаблоны инструментов;

- вырабатывают более зрелую позицию в отношении изменений – то есть, развивают собственное адаптивное мышление.

А пост-тренинг? крайне рекомендован! Это и пост-тренинговая сессия, работа с тренером-наставником (где возможно получить супервизию), создание планов изменений в своих подразделениях и т.д.

Книги про управление изменениями

- Наш айсберг тает / Джон Коттер, Хольгер Ратгебер / Альпина Паблишер / 2006

- Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации / Питер Сенге / Олимп-Бизнес / 2006

- Switch. Переключиться. Как изменить, когда изменение трудно / Чип Хиз, Дэн Хиз / Манн, Иванов и Фербер / 2010

- Управление переходами. Как успешно справляться с переменами в бизнесе / Уильям Бриджес / Манн, Иванов и Фербер / 2015

- Постижение управления изменениями / Эстер Камерон, Майк Грин / Альпина Паблишер / 2018

- ADKAR. Модель изменений в бизнесе, государстве и сообществе / Джеффри Хайатт / Альпина Паблишер / 2022

- Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Даниел Джонс / Альпина Паблишер / 2006

- Лидерство перемен. Почему преобразования терпят неудачу / Джон Коттер / Альпина Паблишер / 2012

- Мозг и управление. Наука о том, как мы работаем и сотрудничаем / Дэвид Рок / Манн, Иванов и Фербер / 2012

- HBR: Управление изменениями. 10 лучших статей / Коллектив авторов / Манн, Иванов и Фербер / 2017